お子さまの歯がグラグラし始め、ポロッと抜けるのは、成長を感じる嬉しい瞬間ですね。

でも、「血が出てるけど大丈夫?」「痛くないかな?」「抜けた歯はどうしたらいいの?」など、初めてだと戸惑うことも多いはず。

この記事では、乳歯が抜ける仕組みから、抜けた時の正しい応急処置、その後のケア、よくあるトラブルとその対処法、歯医者さんでどんなことをするのか、そして抜けた歯にまつわるちょっとした疑問まで、分かりやすく解説していきます。

正しい知識があれば、いざという時も落ち着いて対応でき、お子さまの歯の生え変わりを安心して見守れますよ。

Contents

そもそも乳歯が抜けるタイミングと仕組み

子どもの歯が抜けるのは、成長における自然なイベントです。でも、いつ頃から、どんな順番で、どうして抜けるのでしょうか?

まずは、乳歯の生え変わりに関する基本的な知識を確認しましょう。個人差についても触れるので、お子さまの様子と比べながら読んでみてください。

乳歯が抜けはじめる平均年齢と順番

乳歯が抜け始めるのは、一般的に6歳前後。小学校に入学する頃に最初の1本が抜ける子が多いです。もちろん、これより早く5歳頃に抜け始めたり、少し遅れて7歳頃だったりすることもあります。

最初に抜けるのは下の前歯(真ん中の2本)がほとんど。その後、上の前歯、そして前から奥へと、だいたい生えてきた時と同じような順番で抜けていきます。

全部で20本ある乳歯がすべて永久歯に生え変わるのは、12歳頃までかかるのが一般的です。

【一般的な乳歯が抜ける順番と時期の目安】

- 下の前歯(乳中切歯):6〜7歳

- 上の前歯(乳中切歯):6〜7歳

- 下の横の歯(乳側切歯):7〜8歳

- 上の横の歯(乳側切歯):7〜8歳

- 下の前から4番目(第一乳臼歯):9〜11歳

- 上の前から4番目(第一乳臼歯):9〜11歳

- 下の糸切り歯(乳犬歯):9〜12歳

- 上の糸切り歯(乳犬歯):10〜12歳

- 下の奥歯(第二乳臼歯):10〜12歳

- 上の奥歯(第二乳臼歯):10〜12歳

これはあくまで平均的な目安です。最近は成長が早い子も多く、少し早めに始まることもあります。逆に、平均より1〜2年遅れることも全く珍しくありません。

個人差が大きいケースと心配不要の目安

お伝えしたように、生え変わりの時期や順番には個人差がとても大きいです。

平均的な6歳から1〜2年ずれるのは、よくあること。例えば、5歳で抜け始めても、7歳過ぎてもなかなか抜けなくても、それだけで心配しすぎる必要はありません。

ただし、いくつか気にかけておきたい点もあります。

- 左右同じ種類の歯で、片方だけ抜けて半年以上経ってもう片方が抜けない。

- 乳歯が抜けてから3ヶ月以上経っても、永久歯が生えてくる気配が全くない。

- 明らかに早すぎる時期(4歳以前など)に抜けた。(虫歯やケガが原因かも?)

このような場合は、一度歯科医院で相談してみるのがおすすめです。レントゲンを撮ることで、永久歯がちゃんとあるか、生えるスペースは十分かなどを確認できます。

基本的には、お子さまそれぞれのペースで進む生え変わりを見守ってあげることが大切です。でも、少しでも「あれ?」と思うことがあれば、気軽に歯科医師に相談してくださいね。

抜けた直後に親がすべき応急処置

グラグラしていた歯がついに抜けた!その瞬間、血が出てきて焦ってしまうかもしれません。

でも大丈夫。正しい応急処置を知っていれば、すぐに出血は止まります。

痛みもほとんどないことが多いですが、もし痛がる場合の対処法も合わせてご紹介します。

ガーゼ圧迫で止血する正しい手順

歯が抜けた後の出血は、唾液と混ざって多く見えることがありますが、通常は心配いりません。

一番効果的な止血方法は、清潔なガーゼで抜けた場所を圧迫することです。

【止血の手順】

- 清潔なガーゼを用意する: 滅菌ガーゼがベストですが、なければ清潔な普通のガーゼやティッシュでもOK。(ティッシュは傷口にくっつきやすいのでガーゼ推奨)

- ガーゼを小さく折りたたむ: 抜けた穴くらいの大きさに、少し厚みが出るようにたたみます。

- 抜けた場所に当てる: たたんだガーゼを、歯が抜けた穴にしっかり当てます。

- しっかり噛む: お子さまにガーゼをぎゅっと噛んでもらいます。噛むことで血管が圧迫され、血が止まりやすくなります。

- 15〜20分待つ: 噛んだまま、しばらく安静にします。途中で何度も確認すると、固まりかけた血(血餅:けっぺい)が取れてしまうので我慢!

- 出血を確認: 時間が経ったら、そっとガーゼを外します。まだ出血しているようなら、新しいガーゼで同じことを繰り返します。

ほとんどの場合、これで血は止まります。もし、30分以上しっかり圧迫しても血が止まらない場合は、念のため歯科医院を受診しましょう。

うがい・舌で触る・吸う行為がNGな理由

血を早く止め、傷口をきれいに治すために、いくつかやってはいけないことがあります。お子さまにもよく言い聞かせてあげてください。

- 強いうがい: 口の中が気持ち悪くても、ブクブクうがいはNG。抜けた穴には「血餅(けっぺい)」という血の塊(かさぶたのようなもの)ができて傷口を守っています。強いうがいは、この大切な血餅を洗い流してしまい、出血がぶり返したり、治りが遅くなったりする原因に。うがいは、水を口に含んでそっと吐き出す程度にしましょう。

- 舌や指で触る: 気になるのは分かりますが、絶対に触らないこと。手や舌には細菌がたくさん。傷口に触ると感染のリスクがあります。また、刺激で血餅が取れてしまうことも。

- 傷口を吸う: 抜けた場所を吸ったり、ストローを使ったりするのもやめましょう。口の中に圧力がかかり、血餅が剥がれやすくなります。

これらの注意点は、歯が抜けた当日、できれば翌日くらいまでは守るようにしてください。

痛みがあるときの市販薬・冷湿布の使い方

自然に抜けた場合は、ほとんど痛みません。でも、抜け方によっては少し痛んだり、歯茎がうずいたりすることもあります。もし痛がるようなら、以下の方法を試してみてください。

- 市販の痛み止め: アセトアミノフェンが主成分の子ども用の痛み止め(解熱鎮痛薬)を使えます。必ず用法・用量を守ってください。アスピリン系は血が固まりにくくなることがあるので避けましょう。迷ったら薬剤師さんかお医者さんに相談を。

- 冷やす: 痛む方の頬の外側から、冷たいタオルや保冷剤をタオルで包んだものを軽く当てて冷やすと、痛みが和らぐことがあります。ただし、冷やしすぎは逆効果になることもあるので、気持ちいい程度で短時間にしましょう。

通常、これらの対処で痛みは治まります。乳歯が抜けた場合はほぼ痛みが出ることはないので心配する必要はほとんどのケースでありません。もし痛みがどんどん強くなったり、腫れがひどくなったりする場合は、歯科医院を受診してください。

当日〜翌日の食事・生活ケア

歯が抜けた後の出血が止まったら、食事はどうすればいいの?

と質問されるケースも多いですが、基本的には通常通りの食事で問題ありません。

ただ、傷口はある状態になってるので傷口を刺激せず、スムーズな治癒を促すためのポイントを押さえておきましょう。

出血を促さないおすすめ軟食メニュー

歯が抜けた当日は、抜けた場所を刺激しないように、柔らかくて噛みやすい食事を心がけましょう。

硬いものや、しっかり噛まないと食べられないものは避けるのが基本です。

- おすすめメニュー例:

- おかゆ、おじや、柔らかく煮たうどん、そうめん

- マッシュポテト、パンがゆ

- 豆腐、茶碗蒸し、スクランブルエッグ

- 白身魚の煮付け(骨に注意!)

- 鶏ひき肉のあんかけ

- ポタージュスープ、柔らかく煮た野菜

- ヨーグルト、プリン、ゼリー

ポイントは「あまり噛まなくても飲み込めるもの」。具材を細かく刻んだり、すりつぶしたりするのも良い方法です。お子さまの好きなものを取り入れつつ、無理なく食べられるものを選んであげてください。

食事の際は、抜けた歯の反対側で噛むように意識させ、ゆっくり食べるように促しましょう。

通常、翌日には普段の食事に戻せることが多いですが、お子さまが気にするようなら、もうしばらく柔らかい食事を続けると安心です。

熱い/甘い飲食物を避けるべき理由

食事の内容だけでなく、温度や味付けにも少し気を配りましょう。特に、抜けた当日と翌日は、以下のものに注意が必要です。

- 熱すぎるもの: 熱いスープや飲み物、できたての熱々料理などは、血管を広げて出血を促しやすくなります。また、デリケートな傷口に刺激を与え、痛みを感じさせることも。人肌程度か、少し冷ましてから与えるようにしましょう。

- 甘すぎるもの: 甘いジュースやお菓子、アイスクリームなどは、虫歯菌の大好物。歯が抜けた後は歯磨きがしにくいため、糖分の多いものを摂ると、傷口周りの衛生状態が悪くなり、他の歯の虫歯リスクも高まります。また、甘いものが傷口にしみることもあります。おやつは糖分の少ないものを選んだり、食後に与えてその後は口をゆすぐなどの工夫をしましょう。

このほか、香辛料の効いた辛いものや、お酢などの酸っぱいものも、傷口にしみることがあるので、避けた方が無難です。飲み物は、水やお茶などがおすすめです。

抜けた歯をどうする?保存・思い出・検査の視点

ポロッと抜けた小さな乳歯。「これ、どうしよう?」と迷いますよね。昔ながらの習慣もありますし、記念にとっておく方も増えています。

ここでは、抜けた乳歯の扱い方について、記念として保管する方法と、歯科医院に持っていくと何が分かるのか、という点から解説します。

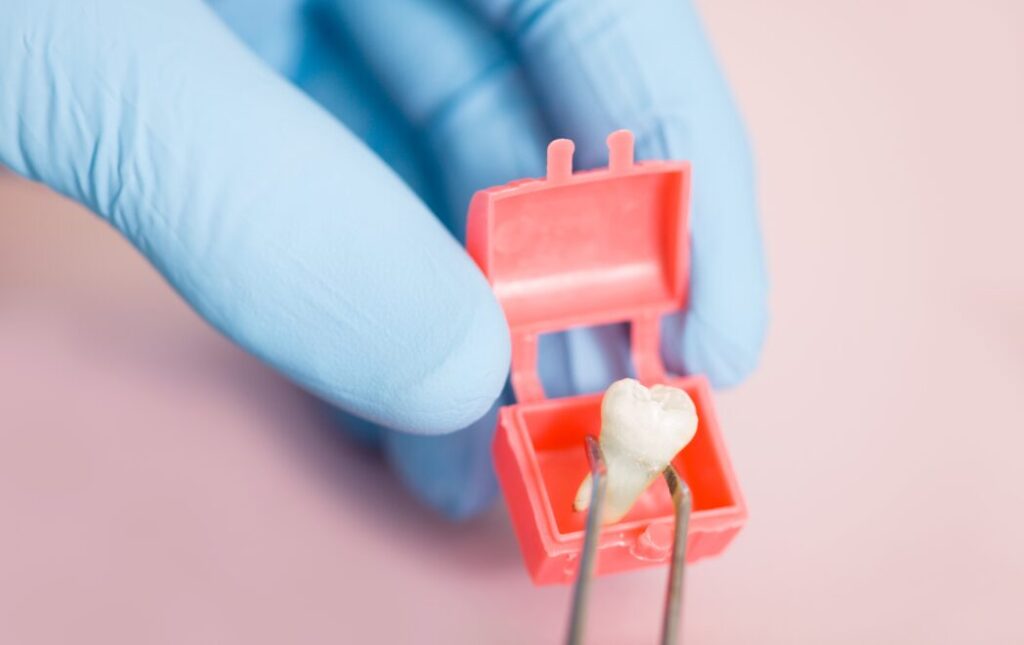

記念保管するなら:洗浄・乾燥・ケース選び

お子さまの成長の証として、抜けた乳歯を記念に残しておきたい場合、ひと手間かけることで、きれいに長持ちさせることができます。

【乳歯の洗浄・消毒・乾燥の手順】

- 洗浄: まず、歯に付いている血液などを流水で優しく洗い流します。歯ブラシで軽くこすってもOK。

- 消毒: きれいに洗ったら消毒します。簡単なのは、ドラッグストアで買えるオキシドールに数分〜30分ほど浸ける方法。または、入れ歯洗浄剤を使うのも効果的です(説明書に従ってください)。熱湯消毒は歯を傷めるのでNG。

- 乾燥: 消毒後、水でよくすすぎ、ティッシュで水気を拭き取ります。その後、風通しの良い場所で完全に乾かします。しっかり乾かすのがカビ防止のポイント。数日かかることもあります。

- 保管: 完全に乾いたら、乳歯保管ケースに入れましょう。湿気を防ぐため、桐製や密閉できるプラスチック製のものがおすすめです。抜けた日付などを記録できるタイプもありますよ。

これで、大切な思い出の品として長く保管できます。お子さまが大きくなった時に見返すのも良い記念になりますね。

当院では抜歯した歯は、専用のケースに入れてお渡ししています。

歯科へ持参すると分かること(むし歯・形態異常)

抜けた乳歯を歯医者さんに持っていく必要は必ずしもありませんが、持っていくことで分かることもあります。

- むし歯チェック: 抜けた歯がむし歯になっていなかったかを確認できます。もしむし歯だったら、他の歯も注意が必要、という目安になります。

- 歯の形チェック: 歯の形や大きさに異常がないかを見てもらえます。例えば、2本の歯がくっついた「癒合歯(ゆごうし)」だった場合、永久歯の数や生え方に影響することがあるので、今後の注意点などを聞くことができます。

- 根の溶け方チェック: 根っこ(歯根)がきれいに溶けて抜けたかを確認できます。

ただし、これらのことは、歯を持っていかなくても、レントゲンなど通常の診察で分かる場合が多いです。

もし抜けた歯を見て「色が変だな」「形がおかしいな」など気になる点があれば、念のため持参して見てもらうと良いでしょう。

その際は、乾燥させずに湿らせたティッシュなどに包んで持っていくと状態が分かりやすいです。

「抜けた後」に起こりやすいトラブルと対処法

ほとんどの場合、乳歯の生え変わりはスムーズに進みますが、時々ちょっとしたトラブルが起こることも。

出血が止まらなかったり、歯茎が腫れたり、永久歯がうまく生えてこなかったり…。

ここでは、比較的起こりやすいトラブルと、その対処法を知っておきましょう。

止まらない出血・再出血への対策

通常、ガーゼで圧迫すれば血は止まりますが、まれに止まりにくいことや、一度止まってもまた出血することがあります。

- 止まらない場合: 清潔なガーゼで30分以上しっかり圧迫しても血が止まらない場合は、すぐに歯科医院を受診してください。

- 再出血した場合: 食事や歯磨きなどの刺激で、再び血が出ることがあります。慌てずに、最初の応急処置と同じように、ガーゼで再度圧迫しましょう。ほとんどはこれで止まりますが、何度も繰り返す場合は歯科医院に相談を。

再出血を防ぐには、抜けた当日は強いうがいをしない、傷口を触らない、硬いもの・熱いものを避ける、激しい運動や長風呂を控える、といった点に注意しましょう。

腫れ・膿・発熱があるときの受診目安

抜けた後、歯茎が少し赤くなったり腫れたりすることはありますが、数日で治まります。

しかし、次のような症状が出たら細菌感染のサインかもしれません。早めに歯科医院を受診しましょう。

- 抜けた場所や周りの歯茎、頬まで明らかに腫れている。

- 歯茎から黄色や白っぽい膿が出ている(臭うことも)。

- ズキズキする強い痛みが続く、または痛みが強くなる。

- 熱がある(特に腫れや痛みと同時に熱が出た場合)。

- 口が開きにくい、食事がとれないほど痛い。

これらの症状は、傷口から細菌が入って炎症を起こしている可能性があります。放置せず、歯科医師の診察を受けてください。

乳歯が抜ける場合は永久歯の抜歯と違って、このようなケースは非常に稀です。あまり心配しすぎず、冷静に対応しましょう。どうしても心配な場合は遠慮なく、当院へご連絡ください。

永久歯が生えてこない/歯が二重になった場合

乳歯が抜けたのに、なかなか永久歯が生えてこない、あるいは乳歯が抜ける前に永久歯が横から生えてきてしまった、ということもあります。

- 永久歯が生えてこない: 乳歯が抜けて3ヶ月〜半年以上経っても永久歯が見えてこない場合は、歯科医院で相談しましょう。レントゲンで、永久歯があるか、どこにあるか、スペースは足りているかなどを確認します。原因によって対応が異なります。

- 歯が二重になった(乳歯が残っている): 乳歯がグラグラしたまま抜けず、その内側や外側から永久歯が生えてくる状態。特に下の前歯でよく見られます。多くの場合、残っている乳歯は自然に抜けるか、歯科医院で簡単に抜歯できます。乳歯が抜ければ、永久歯は自然と正しい位置に移動することが多いですが、長く放置すると歯並びに影響したり、むし歯になりやすかったりするため、早めに歯科医院に相談し、抜歯のタイミングなどを相談しましょう。

生え変わりには個人差があるので少し遅れるのは心配いりませんが、「おかしいな」と思ったら専門家の判断を仰ぐのが安心です。

抜け跡を舌で触り続ける癖のやめさせ方

歯が抜けた穴が気になって、つい舌で触ってしまう子もいます。でも、この癖が続くと、感染のリスクになったり、治りが遅くなったり、場合によっては将来の歯並びに影響したりすることもあります。

やめさせるには、まず「どうして触っちゃダメなのか」(バイキンが入る、新しい歯が曲がって生えちゃうかも、など)を優しく説明します。

それでも無意識に触ってしまう場合は、遊びや読書など、何かに集中させて気を紛らわせるのも手です。

根気強く注意しても直らない場合や、歯並びへの影響が心配な場合は、歯科医院で相談してみましょう。

アドバイスをもらえたり、場合によっては癖を治すための簡単な装置を使ったりすることもあります。

歯医者に行くと何をしてくれる?具体的な診療内容

「歯が抜けた後、歯医者さんに行ったら何をするの?」と気になりますよね。

特に問題がなさそうな場合でも、一度診てもらうと安心です。

ここでは、生え変わり期に歯科医院を受診した場合の、一般的な診察内容をご紹介します。

抜けた部位の消毒・経過観察

まず、お口の中全体と、歯が抜けた場所の状態をチェックします。

- 抜けた穴(抜歯窩)の確認: 出血は止まっているか、腫れや膿はないか、きれいに治ってきているかなどを診ます。もし汚れが付いていたり、少し血がにじんでいたりしたら、優しく洗浄して消毒薬を塗ることもあります(痛みはありません)。これは感染を防ぎ、治りを助けるためです。

- 周りの歯や歯茎の確認: 隣の歯が傾いていないか、歯茎の色は悪くないかなども見ます。

- 永久歯の確認: 永久歯がどのくらい生えてきているかを目で見て確認します。

- 説明とアドバイス: 診察結果をもとに、今の状況や今後の見通し、家でのケア方法などを説明します。心配なことは何でも質問してください。

多くの場合、特別な処置はなく、「確認とアドバイス」が中心なので、怖がる必要はありません。

X線で永久歯の萌出スペース確認

目で見ただけでは分からない、骨の中の状態を確認するために、レントゲン(X線)を撮ることがあります。特に次のような場合に役立ちます。

- 永久歯がなかなか生えてこないとき: レントゲンで、永久歯があるのか、どこにあるのか、向きは正しいか、などを確認します。

- 生えるスペースが足りなさそうなとき: 永久歯は乳歯より大きいので、スペースが足りないと歯並びが悪くなることがあります。レントゲンで歯と顎の大きさのバランスを見て、将来のリスクを評価します。

- 歯の数や形に異常がないか確認したいとき: まれに歯の数が多かったり(過剰歯)、形がおかしかったりすることがあります。レントゲンで確認できます。

歯科のレントゲンは放射線量が少なく、健康への影響はほとんど心配ありません。防護エプロンも使うので安心してください。お子さまの将来の歯のためにとても有益な検査です。

フッ素塗布・シーラントなど予防処置

生え変わり期は、むし歯予防がとても大切な時期。歯科医院では、専門的な予防処置を受けられます。

- フッ素塗布: 歯医者さんで使う高濃度のフッ素を歯に塗り、歯質を強くしてむし歯になりにくくします。生えたての永久歯は特にむし歯になりやすいので、定期的なフッ素塗布はとても効果的です。

- シーラント: 奥歯の溝は複雑で汚れが溜まりやすく、むし歯になりやすい場所です。この溝を、むし歯になる前に歯科用のプラスチックで埋めてしまうのがシーラントです。歯を削る必要はなく、痛みもありません。特に「6歳臼歯」と呼ばれる最初の永久歯の奥歯におすすめです。

- PMTC(歯のクリーニング): 専用の機械で、普段の歯磨きでは落としきれない汚れ(プラーク)をきれいに取り除きます。歯がツルツルになり、むし歯や歯肉炎の予防になります。

これらの予防処置は、お子さまのお口の状態によって、保険適用になる場合とならない場合があります。定期的に歯科医院で専門的なケアを受けることが、健康な永久歯を育てる鍵となります。

親子で知っておきたい抜けた歯にまつわるQ&A

子どもの歯の生え変わりには、いろいろな疑問や習慣がつきものですね。ここでは、よく聞かれる質問にQ&A形式でお答えします。

歯の妖精・屋根に投げる日本と海外の習慣

Q: 抜けた歯、どうするのが普通ですか?屋根に投げるって本当?

A: 日本では昔から「下の歯は屋根に、上の歯は縁の下に投げる」という習慣がありますね。「次に生える永久歯がまっすぐ丈夫に育ちますように」という願いが込められています。

一方、欧米などでは、抜けた歯を枕の下に入れておくと、夜中に「歯の妖精(Tooth Fairy)」がコインやプレゼントと交換してくれる、という可愛らしい言い伝えがあります。子どもにとっては、歯が抜けるのが楽しみになるかもしれません。

どちらが良いというわけではありません。日本の伝統を伝えるのも、歯の妖精のストーリーで不安を和らげるのも素敵です。

最近人気の乳歯ケースに保管するのも良い記念になります。ご家庭の方針やお子さまの気持ちに合わせて、親子で話して決めるのが一番ですよ。

歯が抜ける痛みを怖がる子どもの声掛け術

Q: 歯がグラグラしてきて、抜けるのを怖がっています。どう声をかけたらいい?

A: 痛みや出血への不安は自然なことです。まずは「気になるね」「ちょっと怖いよね」と気持ちに寄り添ってあげましょう。

その上で、「大人の歯が生えるための準備だよ」「かっこいい(かわいい)歯が生えてくるよ」とポジティブに伝え、成長の証であることを教えてあげると良いでしょう。

「痛くないように抜けることが多いんだって」「もし痛くてもすぐ治まるよ」「そばにいるから大丈夫」と安心させてあげる言葉も大切です。

無理に抜こうとしたり、「怖がり」などと言ったりするのは避けましょう。

抜けた後は「よく頑張ったね!」とたくさん褒めて、抜けた歯の処理を一緒にするなど、達成感や楽しい思い出に変えてあげる工夫も有効です。

まとめ

お子さまの歯が抜けるのは、成長の証です。抜けた直後は慌てず、ガーゼでしっかり止血しましょう。

多くは自然な経過をたどりますが、出血が止まらない、強い痛みや腫れがある、永久歯がなかなか生えてこないなどの場合は、歯科医師に相談することが大切です。

生え変わり期は、お口のトラブルが起こりやすい時期でもあります。

定期的な検診とプロのケアで、お子さまの健やかな永久歯への生え変わりをサポートします。

お子さまの歯に関するご心配事やお悩みがあれば、どうぞお気軽に当院へご相談ください。

コメント